Miriam Albrecht

Panorama vom 13.11.2010 Ein Ort voller Geigen

Ein Ort voller Geigen

In Mittenwald im Karwendel dreht sich fast alles um die filigranen Streichinstrumente (von Uwe Gebauer)

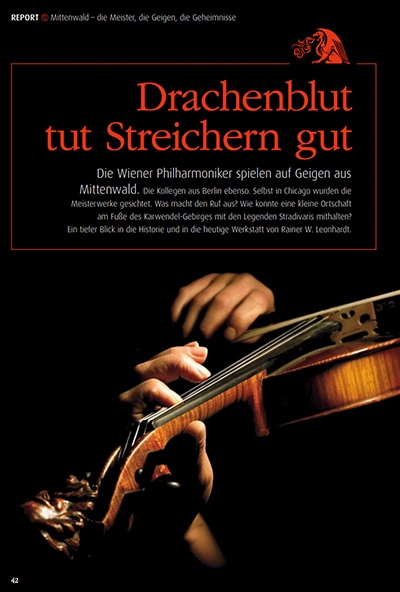

Tradition zu bewahren, kann mühsam sein. Das Handwerk, das schon sein Vater und beide Großväter ausübten, geht Rainer Leonhardt leicht von der Hand. Aber was damit verbunden ist, bereitet ihm durchaus Ungemach: "Dieses Geigenspielen..." Der Mann ist Geigenbauer, hat einen von knapp 20 Geigenbaubetrieben in Mittenwald. Hunderte von Streichinstrumenten hängen und stehen in Haus und Werkstatt um ihn herum. Uralte, renoviert oder renovierungsbedürftig, mittelalte und neue. Und viele, die noch gar nicht fertig sind. Es duftet nach Holz und riecht nach Leim, Harz und Lack. Und es ist still im Haus. Bis auf den Chef ist niemand mehr in der Werkstatt. Und ein Instrument mag gerade niemand zum Spielen in die Hand nehmen. Auch nicht Leonhardts 13-jähriger Sohn Max. Der hat zwar die Liebe zum Geigenbauen vom Vater. Aber auch die leichte Aversion gegen das Musizieren. Doch die Geigen faszinieren auch wenn sie nicht gespielt werden. Weit über 100 Arbeitsstunden stecken in jedem Instrument aus dieser Meisterwerkstatt. Und das Know-how aus Jahrhunderten. Seit 320 Jahren werden in Mittenwald Streichinstrumente gebaut; seit über 80 Jahren in diesem Familienbetrieb. Reine Handarbeit sind die Geigen und Bratschen , Celli und Kontrabässe. "Alles kein Hexenwerk." Mit Werkzeugen wie vor Generationen - nur wenig elektrisches Gerät hat den Weg in die Werkstatt geschafft. Das meiste wird mit Stecheisen, Handsäge und Bohrer erledigt. Zarte und feine Arbeit. Nur bei den Kontrabässen geht es etwas robuster zu: "Das ist eher die Möbelschreinerei im Geigenbau." Entscheidend bleibt das Gefühl für den Werkstoff und für das Instrument. Der gewölbte Boden der Instrumente ist aus massivem Holz geschnitten - nicht gebogen. Das braucht beherztes Stechen und große Vorsicht gleichermaßen. Und den Blick fürs Holz. Überhaupt: der Werkstoff. Einer der Gründe für Mittenwald große Geigenbautradition. Früher war die Sache ganz einfach. Langsam wachsendes Holz mit dicht aneinander liegenden Jahresringen wächst nur in der Höhe. Beispielsweise hier im Karwendel, noch ein Stückchen hinter Garmisch-Partenkirchen, auf über 1000 Metern Seehöhe. Bergahorn für den Boden, Fichte für die Decke: Das gibt es an Ort und Stelle. Heute ist die Suche mühsamer. Einen ordentlichen Stamm bezahlt Leonhardt schon mal mit 50000 Euro. Und kauft nicht viel mehr als ein Los: "Was das Holz wirklich taugt, sehe ich erst, wenn es geschnitten ist." Viele Stämme kommen aus Bosnien. Und das Ebenholz, das Leonhardt für Griffbrett und Wirbel verwendet, hat noch weitere Wege hinter sich. Auf dem Dachboden lagern unfassbare Werte. Was kaum zu umgehen ist: Das Holz trocknet allein an die 20 Jahre. Inzwischen ist vor allem der versammelte Sachverstand das Argument für den Standort Mittenwald. Noch an die 20 Geigenbau-Betriebe gibt es mit Kunden in aller Welt - und in den Orchestern aller Herren Länder. Und Deutschlands einzige Geigenbauschule. Konkurrenz belebt offensichtlich das Geschäft. Leonhardt jedenfalls klagt nicht. Bei Instrumentenpreisen von 1500 bis knapp 10000 Euro ist er zwar von der absoluten Spitzenklasse und Top-Preisen weit entfernt, findet aber mit sauberer Qualität durchaus seine Kundschaft. Seine Tricks und Geheimnisse verrät er - natürlich - nicht. Nur Leim aus tierischen Substanzen hält die Geigen beisammen. Und wenn es ans Äußere geht, kommen Mastix, Kopal, Propolis, Schellack, Benzoe, Drachenblut, Weihrauch, Aloe, Krappwurzel und viele andere Harze und Farben zum Einsatz. Sie werden in Öl oder Spiritus gelöst, um die klanglichen Eigenschaften zu fördern - und schön auszusehen. Bis zu 25 Mal legt der Meister beim Lackieren Hand an. Mit selbst gemischten Lacken. Das Ergebnis, räumt Leonhardt ein, "ist jedes Mal eine Überraschung." Aber bislang konnte es sich noch immer hören und sehen lassen. Gar so empfindlich sind die Instrumente dann nicht: "Behandeln Sie die Geige wie ein Baby. Das verträgt auch was. Und sie lassen es trotzdem nicht im Regen stehen." Mittenwald lebt gut mit dem Ruhm seiner Geigenbauer. Die haben vor Hunderten von Jahren so viel Geld in die Stadt gebracht, dass prachtvoll gebaut wurde. Davon profitiert das Ortsbild ebenso wie von den Lüftlmalereien, die seit den Gründerjahren en vogue sind. Und von der internationalen Bekanntschaft , die Instrumentenbauer, Schule und auch das Geigenbaumuseum mit sich bringen. Und der Urlauber? Kann den Geigenbau von vorne bis hinten genießen. Beim Wandern durch den Rohstoff in den Bergwäldern; hier in diesem kleinen Zipfel Hochgebirge , den Deutschland ergattert hat. Beim Stöbern im Geigenbaumuseum oder einem der Betriebe. Und bei manchem Konzert. Wenn echte Virtuosen zu hören sind. Und nicht Menschen, die Geigen lieber bauen als sie zu spielen.

(Panorama vom 13. November 2010)

Ein glücklicher Kunde - 28.08.2010

Brief von Michael Hartmann an Rainer W. Leonhardt (vom 28.08.2010)

Lieber Herr Leonhardt!

Das war letzten Mittwoch eine Sternstunde - und Sternstunden vergehen nicht und sind für die Ewigkeit geschaffen - mein Himmel hängt voller Geigen - eine handgeschaffene Meistergeige ist ein Wunderwerk - in meinen Augen - zu meiner Überraschung habe ich gelesen, dass meine Geige einer Stradivarius 1671 nachempfunden ist - und der wunderschöne Bogen ist ja auch das Werk eines Meisters - aus Erlangen - und schauen Sie - auf diesem feinen Instrument das Air von Bach ertönen lassen - das Lieblingsstück meiner Frau - dann sind wir nicht nur dem Dach der Erde - sondern dem Himmel sehr nahe - Sie werden den Solosonaten von Bach für Geige kennen - meine Geigenlehrerin nennt sie die Bibel der Geiger - da sehen wir schon dem Petrus ins Angesicht - ich bin noch sehr tief beeindruckt von Ihnen - dem Meister meiner Geige - Ihrer kreativen und wunderschönen Arbeits- und Lebenswelt - das ist auch meine Art zu Arbeiten und zu Leben - Gott sei Dank haben wir noch 1 Woche Urlaub so dass ich mich zart und vorichtig einspielen kann - meine Eltern sind schon länger gestorben - aber das Ehepaar das noch am Leben ist und mit ihnen 1965 eine Kindergeige in Mittenwald für mich als 9-jähriges Kind besorgt haben - die haben mir nochmals versichert, dass dieser Geigenbaumeister an der Isar bzw. am Mühlbach zu Hause war - insofern hat wohl ihr Vater diese Kindergeige heschaffen uns Sie meine Erwachsenengeige - wenn ich nicht Medizin studiert hätte wäre ich sowieso Geigenbauer geworden - das war meine einzige und ebenbürtige Alternative - in einem Punkt bin ich neugierig - wie lange lagert so ein wertvolles Holz insgesamt? - was das "Ruhelager" Venezia sprich den Geigenkasten betrifft so bin ich zutiefst Vivaldi verbunden der ja viele Jahre in Venedig gewirkt hat und ein gebürtiger Venezianer war - allerdings in Wien gestorben -

Das für heute - in diesem Hause leben Sie weiter - das ist schön so - herzliche Grüsse auch von meiner Frau Iris - die war ebenso enorm beeindruckt - ja das war sie und so wird es auch bleiben - und die 2 Hunderl haben auch allerliebst zugeschaut und zugehört - die kennen mein Geigenspiel - da sind sie dann ganz staad -

Herzlichst - ihr Michael Hartmann

Münchner Merkur - 12.10.2009

Wirtschaftsminister Nummer drei macht seine Aufwartung

Zagreb, Sofia, Paris: Rainer W. Leonhardt bei internationalem Empfang

Paris/Mittenwald - Erst Erwin Huber, dann Emilia Müller, jetzt Martin Zeil. "Ich bin gespannt, welcher Wirtschaftsminister nächstes Jahr kommt", flachst Rainer W. Leonhardt. Über mangelndes Interesse von Seiten bayerischer Spitzenpolitiker kann sich der Mittenwalder Geigenbaumeister jedenfalls nicht beklagen. Nach Zagreb (2007) und Sofia (2008) durfte er auf Einladung des bayerischen Wirtschaftsministeriums bereits zum dritten Mal in einer ausländischen Metropole vor einem hochrangigen und internationalen Publikum sein Handwerk präsentieren - diesmal in Paris. Von den geladenen 1600 Gästen schritten zwar nur geschätzte 700 über den roten Teppich im Palais Beauharnais. Dort residiert der deutsche Botschafter Reinhard Schäfers, der eine Vielzahl prominenter Persönlichkeiten begrüßen durfte. Die weißblauen Fahnen vertraten neben Leonhardt unter anderem die Pralinen-Herstellerin Gisela Lüttmerding und die Damenhutmacherin Nicki Marquardt, beide aus München. Besonders Interesse galt jedoch der "Werkstatt" des Mittenwalders, der Zeil und Co. in die Geheimnisse des Instrumentenbaus einweihte. Unter die große Zahl illustrer Gäste, beispielsweise Tara Erraught und John Chest von der Bayerischen Staatsoper, mischte sich übrigens auch ein alter Bekannter: Michael Warter. Der ehemalige Kommandeur des Gebirgsjäger-Bataillons 233 (2006 bis 2008) firmiert inzwischen als Leiter der deutschen Stabsgruppe im Pariser Vorort Fontainebleau. In die Deutsche Botschaft war er gemeinsam mit seiner Ehefrau Ursula gekommen. Völlig klar, dass der 47-jährige Offizier auch ein paar Worte mit seinem Mittenwalder "Landsmann" Leonhardt wechselte. Der Botschafter der Alpenwelt Karwendel ist schon jetzt gespannt, wohin es ihn - falls eine Einladung ausgesprochen wird - nächstes Jahr verschlägt. "Das könnte ja dann in Mexico City oder Japan sein", rätselt Leonhardt. Und vielleicht schüttelt er dann schon wieder einem neuen bayerischen Wirtschaftsminister die Hand?

Mittenwalder im Mittelpunkt: Rainer W. Leonhardt weiht in Paris Mechthild Schäfers, Barbara Daumiller-Zeil, Martin Zeil und Reinhard Schäfers in das Geheimnis des Geigenbaus ein.

(Münchner Merkur - 12.10.2009)

Münchner Merkur - 14.06.2009

Ein voller Erfolg war das dritte Streicher-Wochendende in Mittenwal. Rund 40 Menschen jeden Alters waren der Einladung von Geigenbaumeister Rainer W. Leonhardt gefolgt, um den Geigenbau in Mittenwald und die Region näher kennenzulernen. Und so standen neben dem gemeinsamen Musizieren und Workshops vor allem viele Ausflüge auf dem Programm.

(Münchner Merkur - 14.06.2009)

Bose Magazin - 03/2009

Münchner Merkur - 06.10.2008

Da staunte Bulgariens Vize-Premier

Werbung für Heimat und Handwerk: Geigenbauer Rainer W. Leonhardt bei Empfang in Sofia

Sofia/Mittenwald - Vergangenes Jahr Zagreb, heuer Sofia - für den Mittenwalder Geigenbauer Rainer W. Leonhardt wird's nie langweilig. Zum zweiten Mal durfte der Isartaler auf Einladung des bayerischen Wirtschaftsministeriums zum "Tag der deutschen Einheit" sein Handwerk präsentieren. Diesmal fand der Empfang und die Heerschau weißblauer Fertigungskunst vor 1200 geladenen Gästen in der bulgarischen Hauptstadt, genauer gesagt, im Innenhof der deutschen Botschaft statt. Mitten unter ihnen Rainer W. Leonhardt. "Das Interesse war riesengroß", schwärmt der Mittenwalder, an dessen Stand wie schon im Vorjahr einige hochkarätige Politiker traten, unter anderem Bayerns Wirtschaftsministerin Emilia Müller, Bulgariens Vize-Premierministerin Meglena Plugtschieva und der Handwerkskammer-Präsident von München und Oberbayern, Heinrich Traublinger. Im Gefolge rehte sich eine 300-köpfige deutsche Wirtschafts-Delegation ein. Ein besonderes Interesse galt neben der Glasbläserschule Zwiesel, der fränkischen Wein-Prinzessin oder den vier Hinterberger Musikanten aus Nußdorf am Inn den Instrumenten Marke Mittenwald. "Für viele sind wir offenbar immer noch Exoten", versucht Leonhardt die Faszination, die von dem Geigenbau-Handwerk ausgeht, zu beschreiben. Auf 30 Tafeln wurde Bayern als Urlaubsland angepriesen, unter anderem mit Impressionen vom Lautersee oder Karwendel. Doch auch persönliche Kontakte kamen nicht zu kurz. So bot der berühmte Cellist und Dirigent Ventseslav Nikolov von der Musikakademie Sofia eine Stadtführung an. Obenderein präsentierte der renommierte Künstler dem staunenden Leonhardt und seiner Lebensgefährtin Brigitte Gallmetzer in seiner Wohnung einen Schatz: sein Venezianer Cello aus der Hand des weltbekannten Geigenbauers Mateo Gofriller (1659 bis 1742)

Geballte Polit-Prominenz versammelte sich am Stand von Rainer W. Leonhardt. Über den Geigenbau informierten sich der deutsche Botschafter in Bulgarien, Michael Geier, der Präsident der bulgarischen Handelskammer, Rangel Tscholakov, Bayerns Wirtschaftsministerin Emilia Müller, Bulgariens Vize-Premierministerin Meglena Plugtschieva sowie Heinrich Traublinger, Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern.

(Münchner Merkur - 06. Oktober 2008)

Münchner Merkur - Oktober 2007

Mit Minister auf Werbetour in Kroatien

Mittenwald im Mittelpunkt: Bayerns Wirtschaftsminister Erwin Huber ließ sich im Zagreber "Hypo-Adria-Center" im Beisein vom Chef der Handwerkskammer München, Heinrich Traublinger von Rainer W. Leonhardt in die Kunst des Geigenbaus einweihen.

Werbung in eigener und Isartaler Sache hat Rainer W. Leonhardt in Kroatien gemacht. Auf Einladung des bayerischen Wirtschaftsministeriums präsentierte er in Zagreb den Mittenwalder Geigenbau.

Zagreb/Mittenwald - Erwin Huber spielt neuerdings nicht nur in München, sondern auch in Zagreb die erste Geige. Bei einem Empfang der bayerischen Staatsregierung und "Bayern International" in der kroatischen Hauptstadt präsentierte sich der neue CSU-Vorsitzende als Virtuose an der Violine. Freilich nur, um den rund 30 Fotografen, die dem schwarzen Parteiboss im "Hypo-Adria-Center" auf Schritt und Tritt folgten, in bester Politikermanier das richtige Motiv zu liefern. In Händen hielt der Niederbayer nicht irgendein Instrument. Huber schob eine Geige des Mittenwalder Meisters Rainer W. Leonhardt unter sein Kinn. Der Isartaler war einer von vier bayerischen Unternehmern, die das seltene Privileg genießen durften, ihr Handwerk einem breiten Publikum zu präsentieren. Rund 1100 Gäste aus Wirtschaft und Politik waren geladen. "Da war natürlich auch sehr viel Presse dabei", berichtet Leonhardt. Kein Problem für den ruhigen Geschäftsmann, "denn so haben wir auch gute Werbung für Mittenwald und das Obere Isartal machen können." Ob Erwin Huber tatsächlich Ahnung vom Instrumentenbau hat, weiß Leonhardt nicht, "zumindest war er im Gespräch sehr nett und interessiert". Besonders angerecht erörterte der CSU-Chef am Stand des Mittenwalders im Beisein des Zagreber Oberbürgermeisters Milan Bandic und des Präsidenten der Handwerkskammer München, Heinrich Traublinger, das Thema "Tonholz". Mittlerweile kommt dieser Rohstoff immer häufiger aus kroatischen Wäldern. Was Leonhardt und seine Lebensgefährtin Brigitte Gallmetzer ebenso hocherfreut zur Kenntnis nahmen, waren zwei Bilder gleich am Eingang der "Hypo-Adria-Centers". Auf ihnen sehen die Besucher schöne Impressionen von Mittenwald im Allgemeinen und vom Lautersee im Speziellen. "Eine Spitze.PR", urteilt der Geigenbaumeister. Übrigens: Der deutsche Botschafter Jochen Peters der gleichfalls im Huber-Tross mitmarschierte und nach eigenen Aussagen ein leidenschaftlicher Cello-Spieler ist, stellte Leonhardt in Aussicht, demnächst einmal Mittenwald besuchen zu wollen.

(Christof Schnürer - Münchner Merkur - Oktober 2007)

Süddeutsche Zeitung - Juli 2007

Auch Mozart spielte eine Mittenwalderin

Warum Rainer W. Leonhardt seine edlen Geigen und Celli trotz grpßer Konkurrenz in die ganze Welt verkauft (von Manfred Hummel)

Mittenwald - "Das ist mein Ding", hat Rainer W. Leonhardt ohne längeres Nachdenken erkannt. Da war der heute 44-Jährige noch noch ein Schüler. Damals ging es darum, ob der Spross einer Mittenwalder Geigenbauerfamilie in die Fußstapfen des Vaters und Großvaters treten würde. Sie haben es ihm freigestellt. Und er hat es gemacht, weil ihn "der Werkstoff Holt fasziniert". Es war nicht zu seinem Schaden. Das Anwesen am Isarufer wirkt großzügig, vor der Tür steht ein sportlicher Combi. Der umtriebige Geschäftsmann mit dem Goldring im Ohr ist auch noch Direktor des örtlichen Geigenbaumuseums und unterrichtet wie seine neun Meister-Kollegen an der örtlichen Fachschule für Geigenbau-und Zupfinstrumentenmacher. Das Spielen von Streich- und Zupfinstrumenten gilt bei der Jugend keineswegs mehr als "uncool". Deshalb besteht durchaus Nachfrage nach Instrumenten. Sogar die Fachschule kann nicht so viele Schüler aufnehmen, wie sich um die dreieinhalbjährige Ausbildung bewerben. Doch man dürfte die Hände nicht in den Schoß legen, sagt Leonhardt. Die Globalisierung hat längst auch die Mittenwalder Geigenbauer fest im Griff. Fuhren sie früher auf Flößen die Isar hinunter und wanderten durch ganz Europa bis an den Zarenhof nach St. Petersburg, um ihre Erzeugnisse an den Mann zu bringen, so drängt heute die Konkurrenz aus Osteuropa zunemhend aus China auf den Markt - wegen der billigen Löhne.

Sagnumwobener Beruf

Mittenwald am Fuß des mächtigen Karwendel-Massivs hat trotzdem seinen Ruf als weltberühmtes Zentrum des Geigen- und Instrumentenbaus bwewahrt. Etwa 40 Betriebe pflegen die Tradition. Begründet hat sie 1684 Mathias Klotz. Er war bei einem Meister in Padua in die Lehre gegangen, um den sagneumwobenen Beruf eines Geigenbauers zu erlernen. Zuhause stand genug gutes Tonholz in Tausend Metern Höhe. Dort wächst es langsamer und wird so härter. So kann der Geigenbauer dünnere Platten herausschneiden, die später besser schwingen. Klotz kam zur rechten Zeit wieder in die Heimat, denn der "Bozner Markt", von den Venezianischen Kaufleuten wegen Querelen mit den Südtirolern fast 200 Jahre nach Mittenwald ausgelagert, wurde wieder an seinen Ursprungsort zurück verlegt. Der Ort litt daraufhin eineige Jahre Not - Tourismus gab es noch nicht - dann brachte der Geigenbau Brot und Verdienst. Die höfische Musik kurbelte das Geschäft an. Auch Wolfgang Amadeus Mozart spielte eine "Mittenwalderin". Viele im Ort haben sich das Geigenbauen neben ihrem Hauptberuf angeeignet. Nicht selten hieß es "Hufschmied und Geigenmacher" oder "Metzger und Lautenmacher". Im Museum, einem der ältesten Häuser des Marktes, lässt sich die Historie multimedial nachvollziehen. Ein wichtiger Geschäftszweig Leonhardts ist der Handel mit alten Mittenwalder Geigen, von Ägidius, Josef und Georg Klotz, den Nachkommen des Mathias Klotz. Hundert Instrumente stehen zur Auswahl. Ein "schönes Stück" kommt auf 15000 Euro. Beim Bau einer neuen Geige setzt der Meister in seinem Drei-Mann-Betrieb auf Qualität und ist damit bisher gut gefahren, wie diverse Auszeichnungen belegen. Es beginnt bei der Auswahl des Materials. Sein Geschäftskapital ist ein Holzlager im Speicher des Hauses, Fichten- und Ahornhölzer aus den Wäldern der Umgebung, aber auch aus Bosnien, Österreich und Italien trocknen dort mindestens Zehn Jahre lang an der Luft, um einmal einen guten Ton abzugeben. Dann macht sich Leonhardt Gedanken über die Formgebung. Alte italienische und deutsche Geigen dienen als Vorbilder. Bei maßgeschneiderten Geigen ist seine Kreativität besonders gefragt, "Es ist extrem schwierig, bestimmte tonliche Wünsche zu erfüllen", sagt er. Eine geheimnisvolle Mischung aus Harzen und Naturfarben, darunter Schelllack, Drachblut, Weihrauch und Krappwurzeln bringt schließlich die Instrumente auf Hochglanz. Der Lack muss die richtige Konsistenz haben. Ist er zu weich, klebt er. Ein zu harter Lack hemmt das Holz zu schwingen, "Bergfeuer" oder "Stradivarius" heißen die Modelle, die nach vier Wochen Arbeit fertiggestellt sind. Als letzter Schritt folgt das "Setup". Die Geige wird für den Musiker spilefertig gemacht. Zu einer passablen Geige oder einem Cello gehört ein ordentlicher Bogen. Leonhardt spannt mongolisches Rosshaar ein. Die karge Vegetation der Steppen macht das Haar der Hengste dort besonders strapazierfähig. Ein guter Bogen kann deshalb teurer sein als das Instrument. Die Preisspanne reicht von 50 bis 50000 Euro mit Goldmontur. Auch das Restaurieren alter Instrumente spielt bei Leonhardt eine große Rolle. "Mein kleines Krankenhaus", nennt er seine Werkstatt, in der der Himmel voller Geigen hängt, allerdings in den unterschiedlichsten Stadien einer Grundüberholung. An der Wand paradieren die Werkzeuge wie die Soldaten eines Garderegements. Das Telefon klingelt, Anruf aus London. Der Vertreter einer internationalen Musik-Fachzeitschrift will wissen, ob Leonhardt wieder eine Anzeige schaltet. Der Mittenwalder verströstet den Mann in lässigem Englisch. Keine Frage, neben rennomierten Fachmessen ist der oberbayersiche Handwerksbetrieb auch im Internet vertreten. Das verschafft Leonhardt Kunden aus aller Welt. Etwa den Herrn aus Seoul, der mit einer Geige spielenden Dolmetscherin einflog, für 9000 Euro eine Violine samt Bogen und Kasten erstand. Er hatte nicht mal mehr Zeit für das Bier, das der Meister seinen Kunden nach Abschluss eines Geschäfts spendiert. Das Taxi zum Flughafen wartete schon vor der Tür.

Zum Sultan von Oman

Neulich ist Leonhardt nach Berlin gebraust, mit zehn Geigen, fünf Celli und zwei Bratschen im Wagen, um den kasachischen Staatsorchester seine Aufwartung zu machen. Im Herbst besucht er Ramis Bin Jumaan Bin Subti Al Oweira, den Generakmusikdirektor des Sultans von Oman. Der hat von dem Mittenwalder eine Geige und wertvolle Bögen erworben. Leonhardt wird mit seiner "fliegenden Werkstatt" die Instrumente warten. Aber auch die rothaarige Musikerin Monika Drasch mit ihrer grünen Geige war schon da. Und wie wird es weitergehen mit der Werkstatt am Mühlenweg? Hat der zwölfjährige Sohn Max Interesse am Geigenbau? "Es steht noch nicht fest, ob das sein Ding ist."

(Süddeutsche Zeizung - Juli 2007)

Stuttgarter Allgemeine Zeitung - Juni 2007

Kurzurlaub mit musikalischer Note

"Cello-Natur-Mittenwald" - Workshop lockt 50 Baden-Württemberger unters Karwendel

Mittenwald - Ein perfekter Kurzurlaub besteht für viele darin, ein geliebtes Hobby mit Sonnenschein und malerischer Landschaft zu verbinden. Angehende Cellisten der Musikschule Leinfelden-Echterdingen (Baden Württemberg) durften nun genau solch perfekte Ferien erleben. Unter dem Motto "Cello-Natur-Mittenwald" war vier Tage lang ein anspruchsvolles Programm für die rund 50 Teilnehmer zwischen fünf und 72 Jahren geboten.

Von der Tonholzwanderung zwischen Elmau und Mittenwald über einen Workshop "Behaaren von Cellobögen" bis hin zur Exklusivführung durch das Geigenbaumuseum und der Werkstattbesichtigung des Geigenbaumeisters Rainer W. Leonhardt - die Musikreisenden kamen voll auf ihre Kosten. "Die Begeisterung der Leute für dieses Projekt ist riesig", meint Cellistin und Violoncello-Lehrerin Sabine Bruns. "Im Programm ist für jeden etwas dabei, egal ob Kinder, ihre Eltern oder auch die etwas älteren Teilnehmer, einfach für alle - ohne Ausnahme."

Bruns war zusammen mit Leonhardt auch die Initiatorin dieses Musikschul-Ausfluges der Extraklasse. Der Kontakt nach Mittenwald und speziell zu Meister Leonhardt freilich besteht schon wesentlich länger. Seit Jahren kauft sie für ihre Cello-Gruppen beinahe ausschließlich Instrumente des Mittenwalders und ist von deren Qualität restlos überzeugt. Durch diese Zusammenarbeit sei man eines Tages auf die Idee eines solch exklusiven Projektes gekommen, erzählt Leonhardt: "Wir wollen einfach die Verbindung von Musik, Instrumenten und der überwältigenden Landschaft hier herstellen", betont der unternehmungsfreudige Isartaler. So sieht Leonhardt in einer solchen Aktion durchaus auch die Möglichkeit, Idealismus und ein wenig Initiative seitens der Geigenbauerzunft neue Kundenkreise für den Tourismus in Mittenwald zu erschließen. Die Rechnung scheint aufzugehen , wie Rainer W. Leonhardt bestätigen kann: "Viele der Workshop-Besucher waren so begeistert von der Landschaft, dass sie jetzt schon für die Sommerferien ihre Quartiere in Mittenwald gebucht haben."

(Silvia Käufer-Schropp - Stuttgarter Allgemeine Zeitung - Juni 2007)

Bayern Kurier - Juli 2003

Geigenbautradition in Mittenwald

Von sanftem und zartem Ton

Ist die Rede von wertvollen Geigen, fällt meist der Name Cremona. In der italienischen Stadt wirkten Meister wie Amati, Stradivari und Guarneri. Diese Tradition brachte ein armer Schneiderssohn in seine Heimat Mittenwald. Der Grenzort zu Österreich gilt seitdem als Zentrum qualitätsvollen deutschen Geigenbaus. Mittenwald feiert dieser Tage den 350. Genburtstag des Meisters Matthias Klotz.

Selbstbewusst thront er hoch oben auf dem Steinsockel, ein kräftiger Bursche, der energisch an einer Geige schnitzt. Das Bronzedenkmal des Matthias Klotz vor der Mittenwalder Pfarrkirche Sankt Peter und Paul, des Begründers der Mittenwalder Geigenbau-Tradition, goss Ferdinand von Miller im Jahre 1890, der auch die Münchner "Bavaria" fertigte. Vor 350 Jahren, am 11. Juni 1653, kam Klotz als zweites Kind des armen Schneiderehepaares Urban und Sophia zur Welt. Die Anfänge von Klotz' Ausbildung sind nicht bekannt. Wahrscheinlich erlernte er sein Handwerk bei einem unbekannten Instrumentenmacher in Füssen. Gesichert durch ein überliefertes Zeugnis dagegen ist seine Gesellenzeit in der Bottega di Lautaro al Santo des Allgäuer Lautenbauers Pietro Railich im italienischen Padua in den Jahren 1672 bis 1678. Ins Reich der Legenden gehören dagegen Geschichten, wonach Klotz in Cremona bei Nicolo Amati in die Lehre gegangen und dort in handwerklichen Wettstreit mit Antonio Stradivari und Giuseppe Guarneri getreten sei. Wahrschein,icher ist die Kunde, Klotz sei Schüler des Absamer Meisters Jakob Stainer gewesen. Im Jahre 1684, nach langer Wanderung, über die nichts bekannt ist, kehrte Klotz in seinen Heimatort Mittebwald zurück. Dort begann er seine Arbeit als Geigenbauer. 1685 heiratete er die Weberstochter Maria Seiz. Kurz nach der Hochzeit schenkte ihm derc Schwiegervater ein Haus im Ortsteil Gries, wo Klotz seine Werkstatt eröffnete. Klotz, der um 1686 erstmals als "Bürger und Lautenmacher" bezeichnet wurde, fand alle Voraussetzungen für sein Gewerbe vor: das Bürgerrecht, Heirat und Hauserwerb. Die Gegend um Mittenweald bot ihm günstigste Bedingungen: gute Absatzmöglichkeiten auf den Hnadelswegen nach Süden und Norden, weite Wälder, aus denen er seine Hölzer holte, vor allem Ahorn und Fichte, und - besonders wichtig - keine Konkurrenz. In den folgenden Jahrzehnten kaufte und verkaufte Matthias Klotz eine Reihe weiterer Häuser, Gärten und Felder. Seine Werkstatt verlegte er in Mittenwald dabei mehrfach: von Gries über den Oberen Markt in die Herrengasse. Als Matthias Klotz am 16. August 1743 mit über 90 Jahren als hoch angesehener Mann starb, führten seine Söhne Georg, Sebastian und Johann Carol die Werkstatt fort. Sebastian entwickelte das charakteristische Klotz-Modell, das in der Tonbildung zwischen den Vorbildern A,inati und Stainer changiert und auf handwerklich höchstem Niveau den Mittenwalder Geigenbau des 18. und frühen 19. Jahrhunderts vorbildhaft prägte. Klotz' Söhne und Schüler hatten ihre Kunstfertigkeit weiter vermittelt. Mittenwalder Geigen wurden damals in ganz Europa gespielt. Doch der Mittenwalder Geigenbau kam in die Krise, als die Instrumente durch Massenproduktion immer mehr an Qualität verloren und die im Egerland billig maschinell gefertigten Geigen die Mittenwalder in harten Konkurrenzdruck brachten. Sogar König Max II. sorgte sich um seine Geigenbauer: 1858 regte er an, eine Geigenbauschule zu gründen, um die Konkurrenten mit Qualität aus dem Feld zu schlagen. Der Erfolg zeigt sich noch heute: Schüler aus der ganzen Welt kommen nach Mittenwald, um dort die Kunst des Geugenbaus zu lernen. Die Tradition des Geigenbaus hat sich in Mittenwald bis heute gehalten. Als Geigenbaumeister unterhalten Rainer Leonhardt, Josef Kantuscher, Anton Maller, Joachim Roy und Anton Sprenger ihre Werkstätten, dazu kommen Georg Schandl, Leo Sprenger und die Firma Krahmer-Pöllmann, die sich auf Zithern, Kontrabässe und Zupfinstrumente spezialisiert haben. Das Hplz für die Mittenwalder Geigen lassen die Meister nicht mehr wie Matthias Klotz aus den heimischen Wäldern schlagen, sondern holen sich das mindestens 15 Jahre alte, naturgetrocknete Holz aus hoch gelegenen aldgebieten Bosniens, Österreichs, Italiens oder der Ukraine. 150 bis 200 Stunden arbeitet ein Meister an einem Instrument. Nach wie vor ein Geheimnis ist die Zusammensetzung des Lacks, der großen Einfluss auf die Tonbildung hat. Die Mittenwalder Geugen gelten als zart und sanft, bestens geeignet für Kammermusik. (Peter Baier)

(Bayern Kurier - Juli 2003)