Miriam Albrecht

Dämpfer

Streichinstrumente

Dämpfer am Cello (oben: sog. „Wolftöter“, unten: verschiebbarer Dämpfer)

Bei Streichinstrumenten ist er häufig eine Art Klemme aus Ebenholz, die auf den Steg aufgesetzt wird und damit die Schwingungsübertragung von den Saiten auf den Resonanzkorpus dämpft. Der Klang wird weicher, „nasaler“ und etwas leiser. Erstmals beschrieben wird der Violindämpfer von Marin Mersenne 1636, Jean Baptiste Lully schreibt ihn 1681 erstmals in einer Komposition vor.

Modernere Ausführungen aus Kunststoff oder Metall können dauerhaft auf den Saiten verbleiben und werden bei Bedarf von einer Ruheposition zwischen Steg und Saitenhalter auf den Steg geschoben. Dies ermöglicht es, den Dämpfer rasch auf- und wieder abzusetzen, was in der Musik seit der Romantik häufiger verlangt wird. „Hoteldämpfer“ sind schwere Dämpfer aus Metall, die den Ton sehr leise machen, was vor allem zum längeren Üben (unter anderem im Hotel) vorteilhaft ist; sie verändern allerdings das Ansprechverhalten des Instruments deutlich.

Cello

Das Wort stammt aus dem Italienischen und bedeutet eigentlich „kleiner Violone“. Die deutsche Bezeichnung war früher auch Bassgeige oder kleine Bassgeige.

Das Violoncello wird vom Violoncellisten mit einem Bogen gestrichen. Im Gegensatz zur Violine und Viola wird das Instrument (mit dem Hals nach oben) aufrecht zwischen den Beinen gehalten und steht heute meist mit einem ausziehbaren Stachel, auch Perno genannt, aus Metall, Holz oder kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff auf dem Boden.

Aufbau und Funktion

Form

Das Violoncello entspricht etwa der Bauform der Violine und der Viola, besitzt aber abweichende Proportionen. Während der Korpus des Violoncellos knapp die doppelte Länge der Geige hat, haben die Zargen die vierfache Höhe. Das erweitert den Resonanzraum und gleicht die Tatsache aus, dass das Violoncello, gemessen an seiner Stimmung, eigentlich viel größer sein müsste, wollte man die Proportionen der Violine beibehalten. Die Saiten sind eine Duodezime tiefer gestimmt als die der Violine bzw. eine Oktave tiefer als die der Viola. Entsprechend vergrößert hätte der Korpus die dreifache Länge eines Geigenkorpus, was zu einem Instrument von den Dimensionen des Kontrabasses führen würde. Die hohen Zargen bewirken, dass im Klangspektrum bestimmte Teiltöne, insbesondere der 1. Oberton, verstärkt werden. Daraus entsteht die charakteristische warme Klangfarbe des Violoncellos. Weiterhin besitzt das Violoncello ein anderes Mensurverhältnis – der Begriff bezeichnet den Abstand zwischen Sattel und oberem Deckenrand im Verhältnis zum Abstand zwischen Deckenrand und Steg – als die Geige: Während bei der Violine das Mensurverhältnis 2:3 beträgt, ist es beim Violoncello mit 7:10 geringfügig größer. Der gesamte Abstand zwischen Sattel und Steg und damit die Länge der schwingenden Saite wird als Mensur bezeichnet.

Maße

Korpuslänge: 750–760 mm

Zargenhöhe: 111 mm

Halslänge: 255 mm

Schwingende Saitenlänge (Mensur): 690 mm

Saitendurchmesser: 0,8–2,0 mm

Der Saitendurchmesser variiert je nach Hersteller und Material (Darm, Kunststoff (Nylon), Stahl, Silber, Aluminium, Wolfram). Die Maße werden auch davon beeinflusst, ob die Saite mit Metall umsponnen ist oder nicht. Bei gleichem Material ist der Durchmesser tieferer Saiten größer.

Bogenlänge: 710–730 mm

Material und Bau

Das Violoncello wird vom Geigenbauer hergestellt. Aus handwerklicher Sicht ist der Violoncellobau dem Bau der Violine sehr ähnlich. Allerdings benötigt die Herstellung eines Violoncellos etwa dreimal so viel Zeit wie die einer Geige. Für den Bau eines Violoncellos verwendet man verschiedene Holzarten, die auch beim Bau von Violinen und Violen genutzt werden. Der Korpus des Instruments wird aus Fichte und Ahorn (selten statt Ahorn: Kirsche, Birne, Nuss oder auch Pappel) gefertigt, wobei die Decke und die Klötze im Inneren in der Regel aus Fichtenholz bestehen, Boden, Zargen und der Hals mit dem Wirbelkasten aus dem genannten Hartholz. Griffbrett, Wirbel und Saitenhalter werden aus Ebenholz oder seltener aus anderen Harthölzern wie Buchsbaum oder Palisander gebaut. Zu Baubeginn bestehen Decke und Boden aus massiven, im Schnitt keilförmigen Holzplatten, die zunächst in der Mitte gefugt werden. Dabei übersteigt die Dicke in der Mitte mindestens etwas die Höhe der späteren maximalen Wölbung. Erst nach vollkommener Fertigstellung der Außenwölbung mit verschiedenen Werkzeugen wird die Innenwölbung begonnen. Diese Arbeitsschritte sind von großer Bedeutung für den späteren Klang des Cellos. Im Gegensatz zu Decke und Boden werden die Zargen, die zusammen mit den vier Eckklötzen sowie dem Ober- und Unterklotz den Zargenkranz bilden, zunächst als plane Streifen auf die richtige Stärke gehobelt. Danach erfolgt mit Dampf und Druck auf einem speziell dafür geformten Eisen (Biegeeisen) ihre Biegung in die richtige Form. Die Klötze, an denen die Zargen festgeleimt sind, dienen als Gerüst. In den Oberklotz wird später der Hals eingelassen und eingeleimt. Die Mensuren variieren beim Violoncello stärker als bei der Violine, sind aber weniger variabel als bei der Viola.

Tonerzeugung

Der Ton entsteht beim Violoncello, wie bei allen Streichinstrumenten, durch die Schwingung der Saiten und des Instrumentenkorpus. Die Saiten sind vom Kopf (mit der Schnecke) über den Obersattel und den Steg bis zum Saitenhalter im unteren Drittel des Korpus gespannt. Der Steg ist ein flaches, oft kunstvoll gefertigtes Holzplättchen mit Einkerbungen für die vier Saiten, das in der Mitte des Korpus mit zwei Füßen senkrecht auf der Korpusdecke aufgesetzt ist. Es überträgt die Schwingungen der Saiten auf die Korpusdecke, die wiederum die Luft im Korpusinneren zum Schwingen bringt. Ein Stimmstock leitet die Schwingungen zwischen Decke und Boden weiter. Unter der Decke, etwa auf der Höhe der tiefsten Saite, ist der Bassbalken angeleimt, der eine ähnliche Funktion hat. Der gesamte Korpus wirkt somit als Resonanzkörper, der den Ton verstärkt. Durch zwei seitliche Schalllöcher auf der Korpusdecke wird die Beweglichkeit und Resonanzfähigkeit der Decke erhöht. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass durch sie der Schall nach außen geleitet wird.

Die Erzeugung des Tons erfolgt mechanisch durch Anstreichen der Saite mit dem Bogen oder durch Zupfen mit den Fingern. Durch Niederdrücken der Saite mit einem Finger der linken Hand kann ihr schwingender Teil verkürzt werden. Das bewirkt eine höhere Schwingungs-Frequenz und somit Tonhöhe. Auf dem Griffbrett befinden sich keine Bünde, wie etwa bei der Gambe. Bei Cello wie Gambe trifft der Spieler die richtige Stelle auf dem Griffbrett aber durch Schulung seines Haltungs- und Bewegungsgedächtnisses und nicht durch visuelle Kontrolle. Ein gut gebildetes Gehör hilft dabei.

Cellobogen

Stimmung und Tonumfang[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das Violoncello ist heute mit vier Saiten im Quintenabstand bespannt, die leer, das heißt ungegriffen, auf die Tonhöhen C-G-d-a gestimmt sind, somit eine Oktave tiefer als die der Viola. Der Tonumfang reicht (in bequem spielbaren Positionen) vom großen C bis zum dreigestrichenen g (g’’’) und als Flageolettton sogar zum viergestrichenen a (a’’’’).

Saite Note Wissenschaftsnotation

1 (Höchste Saite) a A3

2 d D3

3 G G2

4 (Tiefste Saite) C C2

In deutschen und österreichischen Orchestern wird meistens nach a' = 443 Hz gestimmt (siehe Kammerton), die Frequenzen der Saiten wären dabei bei reiner Einstimmung a = 221,5 Hz – d = 147,67 Hz – G = 98,44 Hz – C = 65,63 Hz; in der Schweiz meistens nach a' = 442 Hz, dem entsprechen a = 221 Hz – d = 147,33 Hz – G = 98,22 Hz – C = 65,48 Hz.

Saiten/Klang

Charakteristisch für das Violoncello ist sein Hauptregister, das den Bereich der männlichen Stimme abdeckt, aber auch darüber hinausreicht. Der große Tonumfang erreicht fast fünf Oktaven. Die Charakteristika der vier Saiten hängen sehr stark vom Bau des Instruments und dem verwendeten Saiten-Material (Darm oder Stahl, Umwicklungen) ab. Das Violoncello kann folgende Stimmregister gut abbilden:

Bass: Große Tiefe, voluminös, dunkle Färbung, kraftvoll, samtig, schlank, beweglich

Tenor: tragfähig, strahlend-brillant, tenoral-edel, dramatisch wie lyrisch, weich, schöner Schmelz

Alt: kantabel, bratschenähnlich

Akustische Eigenschaften

Der Klang eines Musikinstruments wird aus physikalisch-akustischer Sicht hauptsächlich durch den Teilton, bzw. Obertonaufbau, die Formantverteilung (Frequenzbereiche, in denen die Teiltöne unabhängig von der Lage des Grundtons hervortreten), den Ein- und Ausschwingvorgang, Geräuschanteile sowie die Dynamik bestimmt. Diese Eigenschaften sind baulich stark von den Materialeigenschaften, der Konstruktion und sogar von der individuellen Spieltechnik abhängig, weshalb nur ungefähre Aussagen möglich sind.

Das Violoncello hat, ähnlich der Violine, aufgrund der komplizierten Resonanzeigenschaften des Resonanzkörpers einen sehr unregelmäßigen Teiltonaufbau sowie ausgeprägte Formantgebiete. Darauf beruht zum Teil der ihm oft zugeschriebene kantable Charakter. Die Grundtöne der tiefsten Töne sind gegenüber den Teiltönen sehr schwach ausgeprägt und liegen circa 15 Dezibel (dB) unter den stärksten Obertönen. Auch oberhalb von 3000 Hertz (Hz) sind die Teiltöne, die bis ungefähr 8000 Hz reichen können, relativ schwach ausgeprägt. Charakteristische Formantgebiete des Violoncello liegen bei 230 Hz, zwischen 300 und 500 Hz sowie zwischen 600 und 900 Hz. Typisches Kennzeichen des Violoncelloklangs ist eine Formantsenke zwischen 1000 und 1200 Hz, in einem Bereich, in dem die Violine ihren stärksten Formanten besitzt. Das ist einer der Gründe für den unterschiedlichen Klangcharakter der beiden Instrumente. Instrumente, die einen Formanten zwischen 2000 und 3000 Hz besitzen, zeichnen sich durch einen hellen Klang aus. Manche Instrumente besitzen beim Spiel auf der A-Saite im Bereich um 1500 Hz einen Formanten, der das Instrument etwas in Richtung Viola (die oft einen Formant bei circa 1600 Hz besitzt) klingen lässt.

Die Einschwingzeit des Violoncellos liegt bei circa 60 bis 100 Millisekunden (Violine 30–60 ms, Kontrabass 100–500 ms). Sie kann aber durch entsprechende Bogenführung auf 300 ms verlängert werden, wodurch ein weicherer Klang erreicht wird. Da der Grundton später als die Teiltöne anspricht, kann bei schnellen Tonfolgen der Klang etwas „spitz“ werden. Der gegenüber der Violine etwas längeren Einschwingzeit entspricht ein längeres Ausklingen. Der Einschwingzeit analog ist der Geräuschanteil in diesem Zeitabschnitt. Weitere (erwünschte) Geräuschanteile nach dem Einschwingungsvorgang entstehen durch das Streichen des Bogens auf der Saite.

Der Dynamikbereich der Streichinstrumente liegt circa 10 dB unter dem der Holzbläser. Das Violoncello deckt ungefähr einen Dynamikbereich von 35 dB ab und liegt damit knapp über der Violine mit 30 dB.

Die Richtcharakteristik des Violoncelloklangs, die allerdings nur im Nahbereich (zum Beispiel bei der Mikrofonaufnahme) von Bedeutung ist, unterscheidet sich dadurch von den anderen Streichinstrumenten, dass sie sich zwischen 2000 und 5000 Hz bevorzugt in zwei Zonen (zum Boden und senkrecht nach oben) aufteilt.

Spieltechnik

Das Violoncello wird heute fast ausschließlich im Sitzen gespielt. Man stabilisiert es an vier Punkten: Mit dem Stachel auf dem Boden, mit den Zargen an den Innenseiten der Knie, mit dem oberen Ende des Korpus am Brustbein. Es wird etwas geneigt, dass sich der Hals mit dem Griffbrett über der linken Schulter befindet und der Spieler aufrecht sitzen kann. Die linke Hand greift die Tonhöhen auf den Saiten, die rechte führt den Bogen. Schon vom 16. bis zum 18. Jahrhundert wurde das Violoncello von einigen Musikern im Stehen gespielt, wobei das Instrument auf einem Schemel abgestützt werden musste. Bei Umzügen wurde auch im Gehen gespielt und das Instrument dabei durch ein Band am Körper gehalten. Im 20. Jahrhundert wurde dann der Arnold Cello Stand entwickelt, der ein Spielen im Stehen ermöglicht.

Die rechte Hand

Handhaltung bei der Bogenführung

Wurde der Bogen in der Frühzeit des Violoncellos noch sehr oft im Untergriff gespielt (wie bei den Gamben und wie auch auf nebenstehender Grafik der jüdischen Hochzeit ersichtlich), so hat sich der Obergriff (wie bei der Violine und Bratsche schon lange üblich) im Hochbarock durchgesetzt. Doch noch Charles Burney berichtet von seiner italienischen Reise 1770, dass „Violonschellspieler den Bogen nach der alten Art halten, mit der Hand am Haare und den Daumen am Holze, wie bey dem Gambenspieler noch geschieht“. Sogar im Juli 1800 ist im Weimarer Journal des Luxus und der Moden ein Reisebericht aus Wien zu lesen, in dem bemerkt wird: „Herr Albrechtsberger selbst spielt mit einer Delikatesse und Präcision Violoncello, die man desto mehr bewundert, da er den Bogen wie der Violinspieler führt.“

Der Bogenführung kommt eine wichtige Rolle zu: sie bestimmt über Lautstärke, Klangfarbe, Artikulation und Rhythmus. Der Violoncellist muss Druck, Geschwindigkeit und Strichstelle (Abstand der Kontaktstelle vom Steg) des Bogens unter Kontrolle haben. Dafür ist eine subtile Koordination zwischen Arm, Hand und Fingern erforderlich. Die Kraftübertragung vom Arm auf den Bogen geschieht durch eine Pronation des Unterarmes, wodurch der Zeigefinger Druck auf die Bogenstange ausübt. Den notwendigen Gegendruck dazu liefert der Daumen, der sich an der Kante des Frosches abstützt. Der kleine Finger dient der Kontrolle des Verkantungswinkels der Bogenhaare zur Saite und der Balance des Bogens beim Abheben des Bogens von der Saite (siehe Spiccato). Bis in die 1930er Jahre wurde die Achse der Bogenhand oft horizontal fixiert gehalten; heutzutage wird eine flexible Haltung der Handinnenfläche bevorzugt: Beim Wechsel zum Abstrich minimal nach innen gedreht (Supination), beim Wechsel zum Aufstrich minimal nach außen (Pronation), das ist biomechanisch günstiger.

Aus der Richtung des Bogenstrichs ergibt sich die grundsätzliche Einteilung in Ab-/Zug- und Auf-/Schubstrich. Die Bogenführung nach rechts – der Ab-/Zugstrich – wird aus klanglichen und spieltechnischen Gründen eher für betonte Taktteile verwendet, der Aufstrich dementsprechend eher für unbetonte, insbesondere für Auftakte. Das gilt seit der Entstehung des Violoncello im Barock. Allerdings sind die Unterschiede zwischen Ab-/Zugstrich und Auf-/Schubstrich mit modernem Instrument und Bogen minimal, so dass dieses Prinzip an Bedeutung verloren hat.

Tonerzeugung: Die Stricharten lassen sich prinzipiell zwei Gruppen zuordnen:

Die Bogenhaare haben während der Bogenbewegung immer Kontakt zur Saite: bei Détaché, Legato, Portato, Staccato, Martellé, Sautillé.

Der Bogenhaare springen federnd von der Saite ab und wieder zurück: bei Spiccato und Ricochet.

Das Pizzicato (Zupfen) mit den Fingern ermöglicht zusätzliche Klangeffekte.

Applikatur und Positionen (Lagen)

Die Tonhöhe jeder Saite kann durch die Verkürzung ihrer schwingenden Länge verändert werden. Je kürzer die schwingende Saite, desto höher die Frequenz und damit die Tonhöhe. Das geschieht durch Aufsetzen eines beliebigen Fingers an der gewünschten Stelle der Saite. Mit Percussion bezeichnet man den weichen bis härteren Anschlag der Finger auf dem Griffbrett. Es beschleunigt die Tonansprache und unterstützt die Klarheit der Artikulation.

4-Finger-Positionen: In der ersten Lage schließt der erste Finger (Zeigefinger) ganz am Oberende des Griffbretts einen Ganzton über der Tonhöhe der leeren Saite an. Die übrigen Finger liegen meistens im Halbtonabstand daneben (enger Griff), so dass der vierte (kleine) Finger die Quarte des Saitengrundtons erreicht, auf der C-Saite ist es das F. Als zweite Möglichkeit wird der "weite Griff" verwendet, mit Abspreizung des Zeigefingers, zwischen 1. und 2. Finger entsteht dann ein Ganztonschritt. Jede folgende Lage bringt die Hand um eine Stufe der diatonischen Tonleiter weiter. Mit dem 1. Finger eine Quinte über dem Grundton der Saite ist die vierte Lage erreicht.

3-Finger-Positionen: Von der 5. bis zur 7. Lage bleibt der Daumen meistens als stabilisierendes Gegenlager noch in der Halskehle. Wegen der größeren Streckung des Unterarms wird der 4. Finger hier nur selten verwendet. Auch bedingt durch die kleiner werdenden Abstände der Finger-Aufsetzpunkte sind nun Halb- oder Ganztonschritte zwischen allen Fingern möglich.

Daumenpositionen: Auch der Daumen kann zum Greifen von Tönen gebraucht werden (Daumenaufsatz, Daumenlage). Als Orientierung dienen dann nur noch die Armposition und der Sekundabstand Daumen - 1. Finger.

Lagenwechsel: Veränderungen der Position der gesamten linken Hand auf dem Griffbrett. Die Lage bestimmt auch die Klanggestaltung eines Stücks, da der gleiche Ton (auf verschiedenen Saiten gespielt) unterschiedliche Partialtonstrukturen (Klangfarben) erhält

Doppelgriffe

Doppelgriffe sind beim Violoncello wie bei allen Streichinstrumenten gebräuchlich. Der Bogen streicht dabei zwei benachbarte Saiten gleichzeitig, und die linke Hand greift auf einer oder auf beiden Saiten Töne. Drei- und Vierklänge können gleichzeitig nur relativ laut oder nacheinander als Arpeggio ausgeführt werden. Eine seltene Ausnahme wäre die Verwendung eines Rundbogens.

Vibrato

Beim Vibrato wippt der Grifffinger periodisch um seinen Aufsetzpunkt, ohne diesen zu verlassen. Die entstehenden Tonhöhenschwankungen beleben den Ton.

Flageolett

Das Flageolett entsteht durch leichtes Auflegen eines Fingers auf einen Knotenpunkt der harmonischen Teiltöne der Saite. Dadurch entsteht ein weich und zart klingender, hoher Ton. Diese Flageolette bezeichnet man als die sogenannten „natürlichen“ Flageolette, da sie sich immer auf die entsprechende leere Saite beziehen und die natürlichen Obertöne der jeweiligen Saite angesprochen werden. So entspricht das auf der A-Saite an der Stelle von e’ gespielte Flageolett genau der Tonhöhe eines (eine Oktave höher liegenden) e’’, ein bei d’ gespieltes Flageolett hingegen entspricht a’’, das von der leeren Saite aus zwei Oktaven höher liegt. Die natürliche Obertonreihe lässt Naturflageolette in folgender Reihenfolge zu (jeweils vom vorhergehend Ton aus): Oktave – Quinte – Quarte – große Terz – kleine Terz. Viele der weiteren Partialtöne, die auf dem Cello durchaus noch zu produzieren sind, weisen Intonationsabweichungen von der reinen und der gleichstufigen Stimmung auf. Identische Flageolette lassen sich sowohl in Richtung Steg (hohe Lage) als auch in Richtung Sattel (tiefe Lage) spielen. Paradebeispiele für Naturflageolette beim Cello sind Schostakowitsch, Cellosonate op. 40/ 2. Satz ab den Takten 76 /112 oder das Ende des zweiten Satzes von Maurice Ravels Klaviertrio.

Im Gegensatz zu den natürlichen Flageoletts stehen die sogenannten „künstlichen“. Dabei wird die leere Saite durch einen fest gegriffenen (meist mit dem ersten Finger oder dem Daumen) Ton ersetzt und (meist im Quart oder Terzabstand) ein weiterer Finger leicht aufgelegt. Dadurch lassen sich Flageolette in jeder beliebigen Reihenfolge und Tonhöhe spielen (Beispiele: Schostakowitsch Klaviertrio, 1. Satz, 1. Cellokonzert, 2. Satz, Messiaen Quatuor pour la fin du temps, 1. Satz.). Ein Profi muss diese Techniken beherrschen, insbesondere die Kenntnis über die Lagen der entsprechenden Flageolette. Vielfach lassen sich nämlich ungünstig notierte Flageolette (besonders Terz-Flageolette in tiefen Lagen, die selten gut ansprechen) durch entsprechende, besser spielbare Quart-Flageolette ersetzen. So ergibt zum Beispiel ein auf der G-Saite notiertes Terz-Flageolett a-cis, ausgeführt als Quartflageolett cis-fis dieselbe Tonhöhe, jedoch mit weniger Risiko. Ein weiterer Aspekt zum Flageolett-Spiel betrifft die Position des Bogens zwischen Griffbrett und Steg. Fälschlicherweise wird oft geraten, insbesondere bei künstlichen Flageoletten in hoher Lage nahe am Steg zu spielen. Das ist nur bedingt richtig: Der beste Effekt wird erzielt, wenn sich der Bogen zumindest in der Nähe eines dem gerade gespielten Flageolett entsprechenden Knotenpunkts der Obertonreihe befindet.

Geschichte

Herkunft, Namensgebung und bauliche Entwicklungen

Das Violoncello ist der Bass der Viola-da-braccio-Familie, einer Gattung von Streichinstrumenten, die sich im 15. und 16. Jahrhundert parallel zu den Gamben entwickelt hatte. Zu dieser Familie gehören auch die heutigen Violinen und Violen. Alle diese Instrumente hatten drei oder vier in Quinten gestimmte Saiten.

Ab etwa der Mitte des 16. Jahrhunderts waren vier Saiten häufig. Typische Stimmungen für das Bassinstrument waren F-c-g, B¹-F-c-g und C-G-d-a. Die Stimmung vom B¹ aus hielt sich in Frankreich und England bis zum Ende des 17. Jahrhunderts, in Bologna war bis 1700 die Stimmung C-G-d-g üblich. Ab etwa 1730 überwog die Quintstimmung auf dem Ton C in ganz Europa.

Zunächst lautete die Bezeichnung des Instruments einfach Bassvioline, Bassgeige oder französisch basse de violon bzw. italienisch basso di viola da braccio, in Italien auch Violone und gelegentlich Violoncino. Manchmal wurden diese frühen Bassgeigen bei Prozessionen getragen. Im Boden von alten Instrumenten findet man mitunter in der Nähe des Halses zwei kleine Löcher, durch die vermutlich eine Schnur gezogen und dann mit einem Tragegurt um die Schulter verbunden wurde. Das ermöglichte es den Musikern, auch im Stehen und Laufen zu spielen.

In den Zwölf Triosonaten des italienischen Komponisten Giulio Cesare Arresti aus dem Jahre 1665 schließlich erscheint in gleicher Bedeutung wie Violoncino erstmals die Diminutivform Violoncello. Violoncello heißt also wörtlich „kleine Großviola“ (oder kleiner Violone/Kontrabass).

Bekannte Geigenbauer des 16. Jahrhunderts, die bereits solche Instrumente anfertigten, sind u. a. Andrea Amati (ca. 1505–1577), Gasparo da Salo (1540–1609) und Giovanni Paolo Maggini (1581–1632). Im 17. Jahrhundert ist Antonio Stradivari (etwa 1644–1737) hervorzuheben, der den Schallkörper etwas verkleinerte und so die bis heute gültigen Maße festlegte, aber auch beispielsweise Domenico Montagnana und Matteo Goffriller.

Unbekannter Maler (ca. 1764–1767), Porträt von Luigi Boccherini mit einem Violoncello, noch ohne Stachel.

Neben den herkömmlichen Viersaitern entstanden in der Frühzeit des Violoncellos um 1700 auch fünfsaitige Modelle. Michael Praetorius kennt bereits 1619 eine fünfsaitige Bas-Geig de bracio in der Stimmung F1-C-G-d-a. Auf vielen zeitgenössischen Gemälden finden sich „Violoncelli“ mit einer fünften Saite. Ein solches auf 1717 datiertes Instrument aus Gent befindet sich im Musée Instrumental, Brüssel. Auch J. S. Bach komponierte seine Sechste Suite für Violoncello solo D-Dur (BWV 1012) für ein Violoncello mit einer fünften Saite, auf e' gestimmt. Solche Instrumente werden heute Violoncello piccolo genannt, ein Begriff, der historisch jedoch fragwürdig ist.

Anders als die Gambe erhielten einige Violoncelli schon kurz nach 1600 einen Stachel an der Unterseite des Korpus. Der Stachel wurde im Orchester ab etwa 1820 zunehmend verwendet; Solisten spielten jedoch häufig noch bis etwa 1850 „stachelfrei“. Der Stachel läuft durch eine Holzbirne, die in den Unterklotz eingelassen ist. Ab etwa 1860 setzte sich die Verwendung einer Feststellschraube für den Stachel durch. Grund für diese bauliche Veränderung war der häufigere Einsatz des Vibrato und der hohen Lagen.

Die Größe der Violoncelli war im Barock nicht einheitlich. Es gab Instrumente in mehreren Größen, die der Bass-, Bariton- und Tenorlage entsprachen. Die kleineren Violoncelli wurden oft eine Quarte oder Quinte höher gestimmt. Die frühen Instrumente wurden teilweise mit Bünden versehen. Johann Joachim Quantz erwähnt diese Praxis noch in seinem Versuch.

Verwendung in der Musik

Notation

Der verwendete Notenschlüssel ist in erster Linie der Bassschlüssel. Hohe Passagen werden auch im Tenorschlüssel oder im Violinschlüssel notiert. In älteren Notenausgaben findet sich etwa bei Dvořák, Beethoven, Bruckner auch eine Notation im nach unten oktavierenden Violinschlüssel. Das ist meist dann der Fall, wenn der Tenorschlüssel gar nicht verwendet wird. In Ausgaben, die den Tenorschlüssel für mittelhohe Passagen einsetzen, ist der Violinschlüssel fast nie oktavierend zu verstehen.

In Partituren wird die Violoncellostimme unten über der Stimme des Kontrabasses notiert. Fehlt diese, nimmt sie selbst den untersten Platz ein.

17. Jahrhundert

Durch die Einführung der Umspinnung der tiefen Saiten mit Metalldraht in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts konnten die vormals größeren Bassgeigen verkleinert werden und klangen in den tiefen Registern dennoch genügend laut und klar. Damit entstand das Violoncello, welches dann bis zum Ende des 18. Jahrhunderts die wichtige Rolle eines „Generalbass“-Instrumentes (zusammen mit Cembalo, Orgel oder Laute) einnahm. Die Melodie oblag zunächst hohen Instrumenten oder Stimmen, etwa in Violinsonaten, Flötensonaten, Arien usw. Allerdings gab es nach 1600 auch Solokompositionen (Sonaten, Canzoni, Suiten) für tiefe Instrumente, und zwar viele für die Viola da Gamba die größere Bassgeige oder den Dulzian, weniger für das Violoncello.

Das Violoncello wird 1665 erstmals als Soloinstrument in den Sonate a due e a tre con la parte di violoncello a beneplacito op. 4 von Giulio Cesare Arresti erwähnt. Erste Violoncello-Solomusik entstand am Ende des Jahrhunderts in Bologna und Modena. Hier waren die Cellisten Domenico Gabrielli (1689), Domenico Galli (1691), Giuseppe Maria Jacchini (1692) und Antonio Maria Bononcini (1693) die ersten, die ihr Instrument mit Kompositionen bedachten.

18. Jahrhundert[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Den Typus des solistischen Instrumentalkonzerts prägte entscheidend Antonio Vivaldi. Von Antonio Vivaldi sind 27 Violoncellokonzerte erhalten. Vor allem er führte die Dreisätzigkeit (schnell-langsam-schnell) und die Ritornellform als gängige Kompositionsmethode ein. Letztere kennzeichnet fast alle ersten Sätze seiner Solokonzerte und meistens auch den letzten Satz. Johann Sebastian Bach, der regen Anteil an den instrumententechnischen Entwicklungen seiner Zeit nahm, widmete um 1720 dem Violoncello die bedeutenden sechs „Suiten für Violoncello solo“ (BWV 1007–1012).

Haydns Violoncellokonzerte gehören heute zum Standardrepertoire.

Seit dieser Zeit setzte sich das Violoncello allmählich gegen die Gambe durch und bekam über den Generalbass hinaus eine eigene musikalische Bedeutung. Die Gambe kam bald darauf völlig außer Gebrauch. Um 1750 gab es außerhalb von Kirche und Hof eine lebendige bürgerliche Musikkultur. Kompositionen wurden oft nur einmal aufgeführt; das Publikum war vor allem an Neuem interessiert. So konnten die Werke der zahlreichen Komponisten häufig keinen größeren und längerfristigen Bekanntheitsgrad erreichen.

Manches hat aber auch überdauert, etwa die mehr als 40 Violoncello-Sonaten, die Luigi Boccherini (1743–1805) komponierte. Außerdem sind von ihm zwölf Violoncellokonzerte bekannt. Diese ragen mit ihrem melodischen Glanz und ihrer spieltechnischen Brillanz auch unter den Violoncellokonzerten anderer italienischer Musiker aus dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts (u. a. Giovanni Battista Cirri, Luigi Borghi, Domenico Lanzetti) heraus. Die beiden Violoncellokonzerte von Joseph Haydn in C-dur (um 1762-65) und D-dur (1783) zählen heute zu den meistgespielten Werken.

Etwa ab 1770 etablierte sich das Violoncello in den entstehenden Formen der Kammermusik. Im Streichquartett, im Klaviertrio und den davon abgeleiteten Besetzungen (-quintett, -sextett usw.) war es seitdem regelmäßig vertreten.

Der Sonatentypus für ein Melodieinstrument und Klavier, den wir heute als „klassisch“ bezeichnen, wurde vor allem von Ludwig van Beethoven weiterentwickelt. Nach dem Vorbild seiner fünf bedeutenden „Sonaten für Klavier und Violoncello“ schufen Komponisten im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts über 150 Sonaten.

19. Jahrhundert

Camille Saint-Saëns schrieb viele bekannte Werke für Violoncello.

Die Mehrzahl der bedeutenden Komponisten des 19. Jahrhunderts widmeten sich vor allem Violine und Klavier als konzertanten Instrumenten. Dennoch gibt es eine Reihe von Kompositionen für Violoncello und Orchester, die bis heute einen unangefochtenen Platz im Konzertrepertoire einnehmen. Dazu zählen vor allem die Violoncellokonzerte von Robert Schumann, Camille Saint-Saëns und Antonín Dvořák sowie die „Rokokovariationen“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski. Von Beethoven gibt es außerdem ein „Tripelkonzert für Klavier, Violine und Violoncello“.

Johannes Brahms komponierte zwei „Sonaten für Violoncello und Klavier“ sowie ein „Doppelkonzert für Violine und Violoncello“, das von Beethovens Tripelkonzert inspiriert ist. Der dritte Satz seines 2. Klavierkonzerts ist ebenfalls von einem Solocello dominiert, ohne dass dies jedoch außerhalb des Orchesters platziert und gesondert genannt wird, obwohl das Klavier und der Rest des Orchesters in diesem Satz eher begleitende Aufgaben übernehmen.

Auch Camille Saint-Saëns schrieb zwei Violoncellosonaten. Des Weiteren hat das Violoncello in seiner Orchestersuite „Le carnaval des animaux: fantaisie zoologique“ einen Auftritt als „Le cygne“, der Schwan.

Zur Gruppe wichtiger Violoncellokomponisten zählen außerdem noch Felix Mendelssohn Bartholdy, Édouard Lalo, Eugen d’Albert, Edward Elgar sowie Max Bruch und Ferdinand Thieriot.

20. Jahrhundert

Von den Komponisten des 20. Jahrhunderts ist das Violoncello als Soloinstrument reichlich bedacht worden. Viele Kompositionen, die es in seiner ganzen Vielfalt umfassen, wurden von den großen Virtuosen dieses Jahrhunderts inspiriert und sind diesen gewidmet.

Pau Casals

Allen voran sind wohl Pau Casals (oft: Pablo Casals), Mstislaw Rostropowitsch, Pierre Fournier, Jacqueline du Pré, Yo-Yo Ma, Mischa Maisky, Gregor Piatigorsky und, insbesondere als Interpret zeitgenössischer Musik, Siegfried Palm zu nennen. Für Rostropowitsch schrieb Dmitri Schostakowitsch zwei Konzerte; außerdem gibt es Konzerte und andere Solowerke u. a. von Kalevi Aho, Henri Dutilleux, Giorgio Federico Ghedini, György Ligeti, Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki, Sergei Prokofjew, Bernd Alois Zimmermann und Firəngiz Əlizadə, von denen einige für Palm komponiert wurden. Von dem tschechischen Komponisten Bohuslav Martinů wurden zwei Violoncellokonzerte und zahlreiche Sonaten für Violoncello verfasst. Der Zwölftontechnik in Violoncello-Kompositionen bedienten sich unter anderen Ernst Krenek und Hans Werner Henze.

Im 20. Jahrhundert begann man auch in der Violoncellomusik zu experimentieren. Technische Neuerung machten das Speichern der Musik auf Tonträgern möglich, die elektronisch verändert und bearbeitet werden konnten. So befassten sich im 20. Jahrhundert erstmals Komponisten mit dem Violoncello in Verbindung mit Elektronik und Tonband, aber auch mit elektrisch verstärkten Violoncelli und ähnlichen Neuerungen. Eine Vielzahl spieltechnischer Erweiterungen wurden zum Beispiel in Helmut Lachenmanns Stück Pression für einen Violoncellisten komponiert. Die bis dahin ungewöhnlichen Spieltechniken wie Streichen mit Überdruck hinter dem Steg oder auf dem Saitenhalter, Klopfen und Reiben mit den Fingern auf der Korpusdecke, Streichen der Saiten von unten oder Flageolett-Glissandi produzieren eine große Palette von Klängen mit hohem Geräuschanteil. Die Werke ONE8 von John Cage und Mit diesen Händen von Dieter Schnebel entstanden unter Mitarbeit des Cellisten Michael Bach und beziehen mehrstimmige Klänge ein, die mit dem Rundbogen erzeugt werden.

Im Orchester

Obwohl J. S. Bach bereits um 1720 mit den „Sechs Suiten für Violoncello solo“ die Virtuosität des Violoncellospiels demonstrierte, gelangten die Violoncelli im Orchester auch in den folgenden Jahren nicht über ihre Funktion in der Bassführung hinaus. In den Partituren wurden die Violoncelli oft gar nicht namentlich erwähnt, sondern mit den Kontrabässen und anderen Instrumenten im untersten Notensystem als bassi zusammengefasst.

Auch nach der Ablösung des Generalbasses in der Frühklassik änderte sich in der Wiener Klassik zunächst nichts an der Bassrolle der Violoncelli im Orchester. Schon Joseph Haydn aber trennte in seinen Sinfonien die Violoncelli zeitweise von den Kontrabässen und komponierte für sie eigene Stimmen. Ludwig van Beethoven führte diese Idee weiter und betraute die Violoncelli auch mit der Melodieführung, so zu Beginn seiner 3. Sinfonie oder im 2. Satz seiner 5. Sinfonie, in dem die Celli, unisono mit den Bratschen, das erste Thema anstimmen.

Ludwig van Beethoven emanzipierte die Violoncelli im Orchester.

Der Schriftsteller und Musikkritiker E. T. A. Hoffmann (1776–1822) äußerte sich 1812 in seiner Rezension der Coriolan-Ouvertüre von Beethoven über die neue Rolle der Violoncelli im Orchester:

Seit einigen Jahren ist das Violoncell ein für das Orchester neuerworbenes Instrument: denn sonst dachte man nicht daran, es durchaus obligat, außer dem Grundbaß zu behandeln. Auch in dieser Ouverture geht es selten „col Basso“, sondern hat seine eigenen, zum Teil nicht leicht auszuführenden Figuren. Rec. [der Rezensent] gesteht zu, daß diese Art, das Violoncell zu behandeln, ein offenbarer Gewinn für das Orchester ist, da manche Tenorfigur, von den gewöhnlich schwach besetzten und überhaupt dumpfklingenden Violen vorgetragen, nicht genug heraustritt, der durchdringende originelle Ton des Violoncells dagegen von eingreifender Wirkung ist; in dem vollen Tutti würde er sich aber nicht entschließen können, den Kontrabässen die Unterstützung der Violoncelle zu rauben, da diese erst durch die höhere Oktave den Ton der Kontrabässe deutlich und scharf bestimmen.

Seit Beethoven wurde das Violoncello neben seinen harmoniefüllenden Funktionen oft als Melodieinstrument in der Tenorlage verwendet. Eines der ersten Beispiele dafür ist das zweite Thema im 1. Satz von Schuberts Unvollendeter.

Zu den schönsten Orchestersoli für die Violoncelli zählt der dritte Satz der Sinfonie Nr. 3 in F-Dur, op. 90 von Johannes Brahms. Auch Pjotr Iljitsch Tschaikowski (zum Beispiel im 2. Satz der Symphonie pathétique), Antonín Dvořák (8. Sinfonie, Anfang), Claude Debussy (eine Passage im ersten Satz von „La Mer“) und viele andere Komponisten haben dem Instrument dankbare Aufgaben zugedacht.

Im Ballett „Le sacre du printemps“ von Igor Strawinski (1882–1971) haben die Violoncelli im zweiten Stück „Die Vorboten des Frühlings – Tänze der jungen Mädchen“ mit ihren Staccatorhythmen einen markanten Auftritt.

Bergahorn

Der Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) ist ein sommergrüner Laubbaum aus der Gattung der Ahorne (Acer). Er ist in Europa weit verbreitet und sowohl als Parkbaum als auch forstwirtschaftlich ein wichtiger Vertreter seiner Gattung. Um seine Zugehörigkeit zur Gattung der Ahorne zu betonen, ist in der Botanik die Bindestrichschreibweise üblich.

Beschreibung

Der Berg-Ahorn kann über 30 Meter hoch und über 500 Jahre alt werden. Mit aufstrebenden Ästen und einer abgerundeten Krone besitzt er als Solitärpflanze eine eindrucksvolle Gestalt.

Die Rinde bei jungen Bäumen ist hell-braun-grau und glatt. Sie wandelt sich mit dem Alter ins Dunkelgraue, wird schwachborkig und blättert im fortgeschrittenen Alter plattig ab. Das Aussehen des Stamms ist dann platanenähnlich.

Die gegenständigen Blätter sind fünflappig, wobei die mittleren drei Blattlappen voll ausgebildet sind. Im Vergleich zum Spitzahorn sind die Blattlappen des Berg-Ahorns kürzer zugespitzt und die Spitzen der Blattlappen nicht in langen, schmalen Zipfeln ausgezogen. Die einzelnen Blattlappen treffen im spitzen Winkel aufeinander. Die Blattspreite ist am Stielansatz eingezogen. Die Blätter werden bis ca. 20 cm lang und bis etwa 15 cm breit. Auf der Oberseite sind sie dunkelgrün, unterseits heller gefärbt und auf den Blattadern und in den Nervenwinkeln leicht behaart. Der Blattrand ist gesägt bis gekerbt. Die handförmig gelappten Blätter ähneln denen der Platane, worauf der botanische Name pseudoplatanus hinweist.

Die Blüten sind im Prinzip zwittrig, wobei an einzelnen Blüten desselben Baumes die männlichen oder die weiblichen Anlagen unterdrückt sein können. Sie sind gelbgrün mit fünfzähligen Blütenblattkreisen, in endständigen, traubenartigen, hängenden Rispen. Der Berg-Ahorn blüht im Mai mit dem Laubaustrieb oder unmittelbar danach.

Die Früchte sind Spaltfrüchte, mit zwei im spitzen Winkel abstehenden Flügeln. Sie sind typische Schraubenflieger mit ca. 16 Umdrehungen pro Sekunde. Vom Wind werden sie oft mehr als 100 Meter weit getragen.

Der Bergahorn ist am Aufbau montaner Buchenwälder beteiligt. Dieser starke Bergahorn wächst im Urwald Ilijin do in der Bijela gora in Montenegro

Der Berg-Ahorn ist in Europa und Westasien heimisch. In Mitteleuropa ist er die häufigste Ahornart. Als Baum des kühl-feuchten Bergklimas liegen seine Verbreitungsschwerpunkte in den mittleren und höheren Lagen der süd- und mitteleuropäischen Gebirge. In den Mittelgebirgen ist er von etwa 900 (Harz und Erzgebirge) bis 1300 m heimisch (Bayerischer Wald), er geht in den Nordalpen bis 1700 m, in den Zentralalpen bis fast 2000 m hoch. Der Berg-Ahorn steigt oft gemeinsam mit der Vogelbeere bis in hochmontane Lagen. Zusammen mit der Buche kommt er aber auch im Hügelland vor und bildet mit Esche und Bergulme die sogenannten Schluchtwälder (Aceri-Fraxinetum).

In Südspanien und Südgriechenland fehlt er. Auch in der Norddeutschen Tiefebene findet man ihn nur dort, wo er vom Menschen hingebracht wurde.

In Nordeuropa und auf den Britischen Inseln gibt es keine natürlichen Vorkommen des Berg-Ahorns, er wird aber oft kultiviert und kommt dann auch verwildert vor. In Dänemark wird der Berg-Ahorn nach dem deutschen Forstmann Johann Georg von Langen, der als Begründer der planmäßigen Forstwirtschaft Dänemarks gilt, auch als „Von Langens Fußstapfen“ bezeichnet.

Volksnamen

Für den Berg-Ahorn bestehen bzw. bestanden die, häufig auch nur regional gebräuchlichen Bezeichnungen: Abhorn (althochdeutsch), Acher (Kärnten im Lesachtal), Achor (mittelhochdeutsch), Achorn (mittelhochdeutsch), Aehre, Aerle, Aernbaum, Afterahorn, Aharen (mittelhochdeutsch), Ahern (mittelhochdeutsch), Ahören (mittelhochdeutsch), Ahor (mittelhochdeutsch), Ahoren (mittelhochdeutsch), Ahorn, Ahre, Ahürn (Mecklenburg), Alhorn, Amhorn, Anchore, Anchorn, Anerle, Aorn (mittelhochdeutsch), Arle, Arnholz (mittelhochdeutsch), Asthüren (Siebenbürgen), Breitlöbere (Österreich), Breitlobere, Buchéschern, Ehre (Schwaben), Ehrenbaum, Ehrenholz, Einhorn, Engelköpfchenbaum (Schlesien), Eschdorn, Wilder Feigenbaum, Flader (mittelhochdeutsch), Fladerbaum (mittelhochdeutsch), Gaisbaum, Klon (Niederlausitz), Lauterbaum, Lefelbum (Siebenbürgen bei Schäßburg), Leimáhre, Großer Massholder, Milchbaum (Elsass, Schweiz), Milenbaum, Oehrn, Ohern (mittelhochdeutsch), Ohorn (St. Gallen), Ohorenbaum (mittelhochdeutsch), Ohre, Pladerbóm (mittelniederdeutsch), Plederenbóm (mittelniederdeutsch), Spillholz (Sachsen), Spindelholz (Sachsen), Steinahre, Steinehre, Steinohre, Ure (Böhmen, Erzgebirge), Urle (Schlesien), Urlenbaum (Schlesien), Waldeschern, Weinblatt und Weinlaub.[3]

Ökologie

Waldbaulich dient der Berg-Ahorn neben der auf geeigneten Standorten vorhandenen hohen Wertleistung auch als wertvolle Mischbaumart der Bodenverbesserung und der ökologischen Bereicherung. Die kräftige, aus Verzweigung der Pfahlwurzel entstandene Herzwurzel erschließt den Boden gut. Sie geht in die Tiefe, ohne sich weiter zu verzweigen. Die Blätter aller Ahorne verrotten zu bodenpfleglichem Mull. Berg-Ahorn verjüngt sich auf natürliche Weise sehr gut. Als Pionierbaumart kann er Rohböden, Kippen und durch seine bereits früh einsetzende, zahlreiche Fruktifikation auch etwas ärmere Böden erschließen.

Der Berg-Ahorn ist wie der Spitzahorn in der Jugend sehr raschwüchsig. Nach 10 Jahren bereits ca. 4 Meter hoch, kann er nach 20 Jahren ca. 16 Meter Höhe erreichen. Die Endhöhe liegt bei ca. 35 Metern. Das Wachstum lässt auf durchschnittlichen Standorten aber bereits relativ früh nach, so dass sie in der Folge von der Rotbuche eingeholt und überwachsen werden.

Aufsitzerpflanzen oder Epiphyten wie Moose und Flechten nutzen vor allem in höheren Lagen oder feuchten Tälern den Berg-Ahorn als Unterlage, um besser ans Licht zu kommen. Da sie nicht in den Baum eindringen, richten sie keinen Schaden an. Auf der Borke aufsitzende empfindliche Flechten wie die Bartflechten sind ein Zeichen hoher Luftreinheit.[4]

Lebensraum für Insekten, Falter im und vom Holz des Berg-Ahorns leben die Raupen von Weidenbohrer und Blausieb. Von den Blättern leben die Raupen von Ahorneule, Ahornspanner und Haarschuppenspinner.

Motten

Die Ahornmotte lebt in aufgerollten Blättern, die Ahornminiermotte in den Früchten. Die Raupe des Ahornwicklers frisst zunächst Samen und nach der Überwinterung zusammengesponnene Blätter.

Käfer

Der Pflasterkäfer (alternativer Name: Spanische Fliege) ernährt sich von Blättern, seine Larven entwickeln sich in Wildbienennestern. Der Ahornblattroller fertigt für seine Jungen Trichterrollen aus Ahornblättern. Die Larven mehrerer Bockkäferarten ernähren sich von trockenen oder bereits morschen Ästen, Zweigen und Wurzelstubben des Berg-Ahorns: Feldahornbock, Schwarzschwänziger Schmalbock, Bunter Scheibenbock, Keulenfüßiger Scheckenbock. Im Holz kranker oder kranker Bäume lebt auch der Buchennutzholz-Borkenkäfer.

Wildbienen

Neben Honigbienen zieht die zwischen Weide und Kirsche liegende reichliche Frühsommertracht des Berg-Ahorns meist zwischen 20. Mai bis 15. Juni auch Wildbienenarten wie die Rotpelzige Sandbiene, die Rotschopfige Sandbiene, die Rote Mauerbiene und die Gehörnte Mauerbiene an. An dem Nektar laben sich neben den beiden genannten Mauerbienenarten (Osmia) nach Studien von Paul Westrich insgesamt auch zwei Furchenbienenarten (Lasioglossum) und elf Sandbienenarten (Andrena).

Weitere Insekten

Außerdem leben häufig die Hörnchengallmilbe (Aceria macrorhyncha) sowie die Larven der Ahorngallwespe (Pediapsis aceris) in den Ahornblättern.[5]

Der Berg-Ahorn hat in der Forstwirtschaft eine Umtriebszeit von 120–140 Jahren. Nach 120 Jahren ist ein Stammdurchmesser von 60 cm erreichbar.

Das Holz ist hart, aber gut zu bearbeiten und wird auf Grund seiner Qualität zu den Edellaubhölzern gezählt. Für qualitativ hochwertige Stämme können Preise von mehreren tausend Euro erzielt werden. Der Höchstpreis für einen französischen Bergahorn mit Riegelung betrug dabei über 61.000 Euro.[6] Die Riegelung entsteht durch welligen Verlauf der Fasern des Xylems und tritt nur bei 3 % der Bergahorne auf. Geriegelte Ahorne werden heute zumeist aus Tirol, Frankreich, Schottland oder Bosnien in geringen Mengen bezogen.

Schon die Pfahlbauer der Stein- und Bronzezeit nutzten das Holz des Ahorns häufig, allerdings ist es nicht besonders witterungsfest. Es wird für Tischler- und Drechslerarbeiten (Werkzeugstiele, Möbel, Parkettböden etc.) verwendet. Besonders gefragt sind Riegel-Ahorn. Das ebenfalls bekannte Vogelaugen-Ahornholz stammt jedoch nicht vom Berg-Ahorn und wird nur beim Nordamerikanischen Zucker-Ahorn gefunden. Dieses bildet Stämme mit ungewöhnlich welligem Faserverlauf, wodurch das Holz besonders dekorativ wird. Eine Spezialverwendung ist die Nutzung als Klangholz für den Bau von Musikinstrumenten wie Streichinstrumente, Zupfinstrumente und Fagotte. Dabei wird der Ahorn wegen seiner Elastizität und Feinporigkeit im Violinenbau für die Herstellung der Zargen und wegen seiner optischen Auffälligkeit für die Herstellung der Geigenböden verwendet. Für die Tonqualität ist jedoch einzig und allein die Decke verantwortlich und die wird praktisch immer aus feinjährigem Fichtenholz hergestellt.

Der Blutungssaft des zeitigen Frühjahrs wurde früher zur Zuckergewinnung genutzt. Der Saft kann auch zu einem most- oder weinähnlichen Getränk vergoren werden.

Das Laub kann als Schaf- und Ziegenfutter und als Streu verwendet werden.

Die Blüten stellen im Frühjahr eine ergiebige Nektarquelle dar, die von Honigbienen gerne genutzt wird. Der daraus gewonnene Honig, meist mit Löwenzahn vermischt, ist von exzellenter Qualität. Reinsortenhonig gibt es nur in wenigen Berglagen mit ausgedehnten Laubmischwäldern und dort hohem Berg-Ahorn-Anteil. Dieser Honig ist hellgelb, mild im Geschmack und Aroma und kristallisiert feinkörnig-pastös. Die Bienen können auch sehr reichlich grünliche Pollenkörner sammeln. Mit bis zu 25 Millionen Pollenkörnern pro Blütenstand liegt der Berg-Ahorn deutlich vor dem Spitzahorn mit 238.000 Pollenkörnern.

Das kanadische Berg-Ahorn wird heutzutage vor allem für Skateboarddecks verwendet, da es durch seine robuste Eigenschaft sehr gut für die dünnen Decks geeignet sind. Für die Herstellung der Skateboards werden mehrere Lagen des Berg-Ahorns eingefärbt und zusammengelegt. So entstehen einzigartige Farbmuster zwischen den Lagen des Skateboards, was sich mittlerweile kleine Unternehmen zu Nutze machen und kaputte Decks recyceln für innovative Artikel.

Krankheiten und Feinde

Teerfleckenkrankheit

Berg-Ahorn ist frosthart, aber junge Bäume sind empfindlich gegen späten Frost. Sie werden von Wühlmäusen benagt und auch Wild verbeißt sie gern, so dass sie häufig vor diesem geschützt werden müssen. Der Berg-Ahorn kann weder längeren Wassermangel noch Überflutungen vertragen. Häufig tritt die besonders auffällige Teerfleckenkrankheit auf, bei der sich die durch den parasitischen Pilz Ahorn-Runzelschorf infizierten Blattpartien schwarz färben. Diese Krankheit tötet den Baum jedoch nicht.

Baßbalken

Der Bassbalken ist eine Holzleiste im Korpus von Streichinstrumenten. Er ist innen an die Decke geleimt. Der Bassbalken verläuft parallel zu den Saiten und liegt auf der Bass-Seite des Instruments. Der bassseitige Fuß des Steges steht über dem Bassbalken.

Funktionen

Der Bassbalken verstärkt hauptsächlich die tiefen Frequenzen und verteilt diese auf Unter- und Oberbug der Decke. Dieses Verstärken der Bässe funktioniert durch das Abdämpfen der sich längs ausbreitenden Schwingungen mit hoher Frequenz, da die Schwingungen der Diskant-Saiten nicht so viel Kraft besitzen, diese mit dem Bassbalken gesperrte Deckenseite zur Schwingung anzuregen. Die quer zum Bassbalken verlaufenden Schwingungen mit hoher Frequenz werden dagegen nicht oder nur gering gedämpft. Somit trägt der Bassbalken einen großen Teil zur ausgeglichenen Wärme des Klangs eines Instruments bei.

Des Weiteren hat er eine statische Funktion, denn er stabilisiert die Decke und verteilt somit den Druck, den der Steg ausübt, gleichmäßig auf die gesamte Decke.

Konstruktion

Bei älteren Instrumenten wurde der Bassbalken oft beim Schnitzen der Decke „stehen gelassen“ (sogenannter ausgestoßener Bassbalken).

Heute wird der Bassbalken in der Regel der fertig geschnitzten Deckenwölbung angepasst und eingeleimt. Manche Geigenbauer leimen dabei den Bassbalken mit Spannung ein (so dass er die Decke zusätzlich herauswölbt), andere lehnen diese Methode ab und leimen ihn spannungsfrei ein.

Ausbuchser

Der Ausbuchser ist eine Reparatur des Wirbelkastens eines Instruments, bei der neue Wirbellöcher gebohrt werden.

Das ist erforderlich, wenn die bereits vorhandenen, alten Wirbellöcher durch ständige Nutzung zu weit geworden sind oder wenn ihre Position verändert werden muss.

Beim Ausbuchsen werden zuerst die Wirbellöcher durch passgenau zugeschnittene, zylinderförmige Holzstäbe verschlossen, die danach eingeleimt werden.

Im Anschluss werden die neuen Wirbellöcher gebohrt.

Ahorn

In Eurasien ist vor allem das Holz einiger hochwachsender Arten wie des Bergahorns (A. pseudoplatanus) und des Spitzahorns (A. platanoides) kommerziell relevant.

In Nordamerika sind vor allem vier Arten von Bedeutung:

- Zucker-Ahorn (A. saccharum) und Schwarzer Ahorn (A. nigrum) als „American hard maple“ sowie

- Rotahorn (A. rubrum) und Silberahorn (A. saccharinum) als „American soft maple“.

- Im ostasiatischen Raum spielt der Japanische Ahorn (A. pictum) eine zentrale Rolle.

- Weitere Arten wie der Feldahorn (A. campestre) oder der Griechische Ahorn (Acer heldreichii) haben nur eine untergeordnete oder regionale Bedeutung.

Das Holz der Bergahorne zählt zu den wertvollen Edellaubhölzern.

Sowohl das Splint- als auch das Kernholz sind gelblich weiß bis weiß gefärbt, beim Spitzahorn eher rötlich-weiß.

Splint und Kern setzen sich daher farblich nicht oder kaum voneinander ab.

Die Jahresringe sind deutlich erkennbar, zwischen den Jahresringen sind die unregelmäßig angeordneten Poren und häufig auch

die Markstrahlen als Flecken oder Streifen deutlich erkennbar.

Das Holz besitzt eine mittlere Dichte von 623 bzw. 653 kg/m3 (Berg- bzw. Spitzahorn) und stellt damit eine mittelschwere Holzart dar.

Es ist elastisch und zäh, zugleich jedoch hart und besitzt nur ein geringes Schwindmaß. Die Biegefestigkeit ist gut.

Zum Vergleich werden in der nebenstehenden Tabelle die physikalischen Eigenschaften der als Holzlieferanten wichtigsten Ahornhölzer dargestellt.

Im Trockenen ist Ahornholz sehr gut haltbar, dies trifft vor allem bei der Verwendung im Innenausbau zu. Die Oberflächen lassen sich gut bearbeiten, leicht polieren, beizen und einfärben, auch die Behandlung mit Lacken ist problemlos. Das Holz ist zudem gut spaltbar.

Während der Trocknung neigt das Holz allerdings zur Verfärbung, daher müssen die Stämme nach der Fällung sehr schnell eingeschnitten und vertikal gelagert werden.

Verwendung

Ahornholz wird vor allem im Möbelbau und im Innenausbau verwendet.

Besonders in den 1950er- bis Mitte der 1960er-Jahre waren schlichte wie auch geriegelte Ahornfurniere ein sehr begehrtes Möbelholz.

Wegen seiner Tendenz zum relativ raschen Vergilben ist aber der Einsatz für die Außenfronten im Möbelbau stark zurückgegangen.

Heute wird es bei hochwertigen Möbeln noch für die Innenauskleidung verwendet.

Kunsttischlern dient das Ahornholz für die Herstellung feinster Möbel und Intarsienarbeiten (Einlegearbeiten).

Eine spezielle Verwendungsart des Ahorns sind aus Vollholz hergestellte Tischplatten, beispielsweise für Wirtshaustische, die traditionell unlackiert bleiben.

Für Parkettböden und den Treppenbau ist Ahorn ebenfalls gut geeignet.

Seit langem wird ausgesuchtes Berg-Ahornholz im Musikinstrumentenbau als Zier- und Resonanzholz zur Herstellung von Zupf-, Streich- und Blasinstrumenten und Schlagzeugkesseln verwendet.

Drechsler, Schnitzer und Bildhauer verwenden für ihre Arbeiten gerne das feinporige Ahornholz.

Für Haus-, Spiel und Küchengeräte, sind die Feinporigkeit und die chemischen Eigenschaften des Holzes von Bedeutung, die selbst den Kontakt mit Lebensmitteln zulassen.

Toyota Magazin - Februar 2006

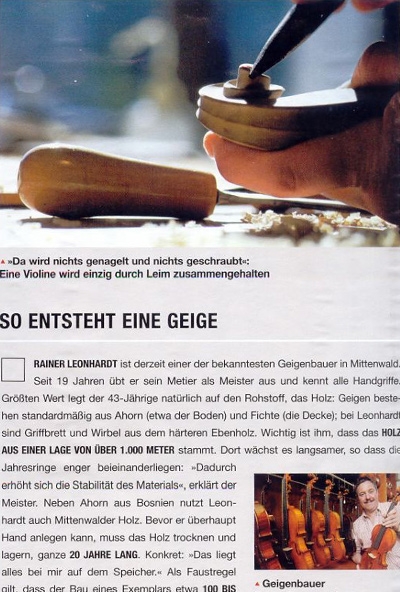

("Da wird nichts genagelt und nicht geschraubt": Eine Violine wird einzig durch Leim zusammengehalten)

So entsteht eine Geige

Rainer Leonhardt ist derzeit einer der bekanntesten Geigenbauer in Mittenwald. Seit 19 Jahren übt er sein Metier als Meister aus und kennt alle Handgriffe. Größten Wert legt der 43-Jährige natürlich auf den Rohstoff, das Holz: Geigen bestehen standardmäßig aus Ahorn (etwa der Boden) und Fichte (die Decke); bei Leonhardt sind Griffbrett und Wirbel aus dem härteren Ebenholz. Wichtig ist ihm, dass das Holz aus einer Lage von über 1000 Meter stammt. Dort wächst es langsamer, so dass die Jahresringe enger beieinanderliegen: "Dadurch erhöht sich die Stabilität des Materials", erklärt der Meister. Neben Ahorn aus Bosnien nutzt Leonhardt auch Mittenwalder Holz. Bevor er überhaupt Hand anlegen kann, muss das Holz trocknen und lagern, ganze 20 Jahre lang. Konkret: "Das liegt alles bei mir auf dem Speicher." Als Faustregel gilt, dass der Bau eines Exemplars etwa 100 bis 120 Arbeitsstunden erfordert. Erster Arbeitsschritt ist das Ausschneiden von Boden und Decke aus dem ganzen Holz nach einem gewissen Modell. Zuletzt wird die "weiße Geige", also die fertige Gestalt, lackiert - mit nicht weniger als fünf bis 25 Anstrichen. Dann kann sie "spielfertig" gemacht werden. In einer Geige findet sich keine einzige Metallverbindung: "Da wird nichts genagelt und nichts geschraubt." Stattdessen wird die Violine durch Leim zusammengehalten, der aus tierischen Substanzen besteht.

Eine Geige aus der Werkstatt von Rainer Leonhardt kostet zwischen 1500 und 9000 Euro. Für Geigen von Antonio Stradivari (1648-1737) werden bei Auktionen bis zu 2,7 Millionen Euro geboten. Auf dem freien Markt gelten noch weit höhere Preise: Hier werden bis zu sechs Millionen Euro gezahlt.

Weitere Informationen zu Geigenbauer Leonhardt: www.violin-leonhardt.de

(Toyota Magazin - Februar 2006)

Newsletter

Kontakt

Rainer W. Leonhardt

Mühlenweg 53

82481 Mittenwald

Telefon: +49 (0) 8823 - 8010

Fax: +49 (0) 8823 - 2079

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 9.00-12.00 Uhr

und 13.00-17.00 Uhr

oder nach Vereinbarung gerne am Wochenende

Kundenservice

Sie finden Ihr Instrument und ihr Geigen, Bratschen bzw. Cellospiel sind etwas in die Jahre gekommen?

No Problem, wir bringen Ihre Instrumente und Bögen wieder in Ordnung und auf den neuesten Stand der Spieltechnik. Gerne beraten wir sie, natürlich kostenfrei, über die nötigen Reparaturen bzw. klanglichen Verbesserungen an Ihrem Instrument. So werden auch sie lange am musizieren Feude haben.